從系統性關係來了解職能治療的模式(Model)

這個問題如果你了解了模式的本質後,答案就呼之欲出了。這是因為模式存在的目的就是為了要通用性地解釋每個人身上都共有的現象,於是發展到後來自然就都會往一個大致相近的方向走。我舉個例子來說,就像是人類發展有許多不同的理論,但不外乎就是依年齡來切割,然後大致分成嬰兒、幼兒、兒童、青少年、青年、中年、老年來分,而且年齡越小切得越細。

因此,只要現存的「人類」在本質上沒有改變太多,這些模式的發展到最後都會走上相近的路。

今天我們要來再進一步認識「模式」,也就是從上一篇講到的,模式是以系統性關係來了解個案。但什麼是「系統性」呢?

什麼是系統性關係?

不知道你對於這個名詞是否了解,一般我們聽到這個名詞,直接可能想到的就是「整體」、「有一致性」、「全面性」、「很多東西組合在一起」這一類的概念。這也不能說錯,但我個人認為這種說法不夠精確。

在維基百科中是這麼解釋「系統」的:「泛指由一群有關聯的個體組成,根據某種規則運作,能完成個別元件不能單獨完成的工作的群體。」

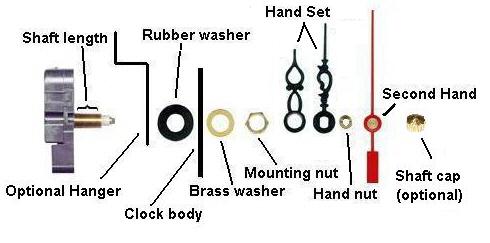

天啊,這講起來好拗口。我想,舉個例子應該會比較好懂。就用時鐘當例子吧。時鐘,它是由什麼東西組成的呢?我想大家應該都說得出來,像是電池、指針、齒輪等等的零件。那麼問題來了:電池是時鐘嗎?當然不是。那指針是時鐘嗎?也不是啊。齒輪是時鐘嗎?當然更不是啊!

你可能會說,那些東西雖然不是時鐘,但它們是時鐘的一部分啊!沒錯,你說到重點了:這些零件是時鐘的一部分,它們自己各自無法成為時鐘,必須要組合在一起才能產生時鐘的功能。而且,當你把這些零件拿掉的話,時鐘又變得無法使用了。因此,時鐘就是一個系統。

什麼是系統呢?一個系統就是由許多小東西所組成,而且不只是放在一起而已,它們之間還會彼此交互作用、搭配(用中國大陸的用語,就叫作彼此「協作」),才能產生出整個系統的功能。少了任何一個組成零件,整個系統的功能就無法作用了。

|

| 系統的組成之間會交互作用 |

模式就是一種系統

OK,那我們回到模式。既然模式是一個系統,那麼就應該要從系統的角度來看待模式才對。過去我遇到的見實習生常會有一個狀況,就是談到要使用參考架構時,他們就選用了模式。選了模式就算了,重點是他們只選了模式的一個小部分來用。比如說:

有的學生就會想要使用手工藝活動來訓練MOHO當中的表現次系統;還有學生想要使用認知活動來增加職能適應模式(Occupational

Adaptation)當中的適應能量(Adaptation Energy)……諸如此類的。通常都是覺得某某模式中的一個部分符合我想做的事,就把它個別抽出來。

但這樣的做法問題出在哪裡呢?如果你了解了我前面的說明,這裡答案應該呼之欲出了。沒錯,就是沒有用系統性的角度來思考。就像時鐘當中,你覺得電池很重點很好用,那如果只拿了電池,那還能當時鐘用嗎?以此類推,你覺得模式當中的某個部分看起來很不錯,就把它抽出來用,請問那還是原來那個模式嗎?即使運氣好,抽出來好像也還可以用(就像是電池、齒輪也可以拿去別的地方用做他途),但還能發揮出原來這個系統的功能嗎?

如果你只是單純把MOHO當中的表現次系統、或是把職能適應模式當中的適應能量的主要層級跟間接層級各別抽出來用,這種做法就跟家裡需要時鐘,結果你卻把電池掛在牆上的意思是一樣的。或是像上圖的左邊一樣,人家需要的是右邊的時鐘,結果你掛上去的是左邊的齒輪。

再提醒一次,如果你要使用某個模式,你必須要從系統的角度來理解,並使用整個模式。但這樣問題就來了,相信大家在初學的過程中,如果從我前面講的方式要來試著使用模式的話,一定會遇到一個狀況:總覺得變得更難用了……。

| ||

MOHO

|

如果你會遇到這種狀況,其實是正常的。又或著說,我會覺得這樣才表示你真的開始變得比之前有了更正確的視角。對初學者而言,要掌握這麼大的東西來設計介入方式本來就是很困難的。所以,我個人的建議是,初學者應該要先把模式當成一種檢視個案問題的工具,就像一種評估工具一樣用來判斷個案的問題在哪裡。

因為模式具備一整套完整的系統,因此你用模式來看個案的問題就會變得更加完善、全面。在找到個案的問題之後,再使用可以適用這個個案的參考架構來介入個案。等介入完之後,又可以再用這個模式來看看個案的整體狀況是否有改善。

當然有些模式會寫出介入的方法,但是如果你可以接受我們前一篇文章所講的,模式存在的目的是為了要切合所有的人,你就會知道這些介入法的缺點在哪了。既然它要適用的族群如此之多,因此它的介入說明勢必不大可能太過精確,只能指引一個大概的方向。要不然就是光這個模式就要寫成很多本書了(嗯…對,我說的就是MOHO)。

這個概念,如果要使用第一篇文章舉的例子來說明的話,大概就跟如果我們要特別準備料理給一個人吃,我們可能就會先考慮這個人的飲食喜好。比如說,如果是個四川人,那你可能就會從第一印象大致猜想他可能會喜歡吃辣。那你就可以從準備辣的食物著手。但接下來的問題就是,要如何準備好吃的辣料理呢?光只有前面這個印象,如果你的經驗不夠是做不出好料理的。你還需要食譜。而前面這個印象是什麼呢?這就跟模式能提供的資訊差不多。對於老手而言,有這些資訊就足夠了,可以做出好吃又合適的料理。但對新手而言是不夠的,新手還需要找找食譜從旁協助,也就是我們的參考架構。

敬請待續…

參考架構的基本組成

好像更瞭解了!!!

回覆刪除